Nessun risultato

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

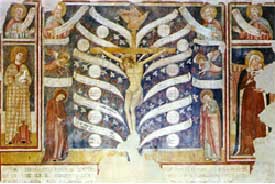

(sec. XV-XVI)

(sec. XV-XVI)

Addossata alle mura urbane, che chiudono a Sud il popoloso quartiere di San Francesco, seminascosta da una fitta boscaglia di sterpi e di rovi, c’è la piccola chiesa della Madonna della Pace. A Tuscania, ogni angolo, ogni via, ogni quartiere ha una sua storia, una sua leggenda, una tradizione ed anche questa chiesetta, oggi pressoché dimenticata, ha la sua storia; una storia vaga, incerta, che sfuma nella leggenda, eppure delicata e non priva del tutto di una certa veridicità.

Nel feroce assedio di Carlo VIII, la parte meridionale della città andò quasi completamente distrutta. Le mura erano sguernite di soldati, perché i dirupi, che in questa parte scendono precipiti sul fiume, costituivano una difesa naturale. La porta di Cavaglione fu chiusa e per rafforzarla fu eretto, nella parte interna un pilastro. Proprio in questo punto – a dire del Giannotti – fu più violento l’assalto e maggiore l’impeto dei francesi che riuscirono con estrema facilità ad aprirsi una breccia e ad irrompere nella città. Un tale – continua il Giannotti – nel generale massacro si salvò e fece dipingere, come ex voto, su quel pilastro un’immagine di Madonna. Ci fu chi si rivolse alla Madonna di quel sacello per qualche grazia; l’ottenne e il culto e la fama di quell’immagine crebbe tanto che vi costruirono sopra una chiesetta. La quale in ricordo del terribile assedio e della strage che ne seguì fu detta della Pace.

Questa è la storia: una storia semplice, come tante altre legate a chiese e a santuari di più chiara fama, e che abbiamo narrato, perché la chiesetta in questione è legata ad una bella tradizione tuscanese; una delle tante tradizioni che, sottoposte all’usura del tempo, non più alimentate da una fede semplice e sentita, vanno a mano a mano scomparendo.

La sera dell’11 agosto la chiesetta, chiusa e dimenticata per tutto l’anno, si vestiva a festa. La via si riempiva di festoni, di lampioncini multicolori; la gente veniva a frotte per fare la visita, i ragazzacci sgusciavano via felici, lanciando alle ragazze le tradizionali pecette.

Era una sera, quella, che gli abitanti del quartiere di San Francesco, posto così fuori mano, aspettavano con gioia. E quanta cura usavano nell’addobbare le finestre, le grate, i muri stessi delle case e delle stalle.

Ma, l’abbiamo detto, ogni tradizione è destinata a scomparire, perché ci da l’impressione che costituisca una remora al progresso, una delle tante scorie che dobbiamo gettar via perché abbiamo paura che ci leghi troppo al passato.

E così ogni anno la festa della Madonna della Pace perse. La chiesetta, prima sempre addobbata dalla custode Canaletti con tanta amorosa cura, vide via via scemare i suoi visitatori, finché la festa fu soppressa.

Una parte del muro, che fiancheggiava il viottolo, che conduceva alla chiesetta, crollò; l’altra parte fu giudicata pericolante e le autorità cittadine ne vietarono l’accesso.

Il Comune avrebbe fatto togliere la terra e i sassi caduti nel viale; avrebbe fatto ricostruire il muro – Ci dice la custode – ma i proprietari dell’orto attiguo, non si sa perché, non hanno voluto.

E così non s’è fatto nulla. Ed ora una marmaglia d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d’avena selvatica e d’altrettante piante di manzoniana memoria coprono tutto il viale e la piazzola antistante alla chiesa.

Miracoli attribuiti alla Madonna della Pace

Miracolo ricevuto dalla signora Castignani Maria risalente agli inizi del 1900, quando la Chiesa della Madonna della Pace era ridotta ad un rudere. La signora Maria viveva nei pressi della Chiesa con tre bambine piccole e colpita da grave cecità, si era rivolta a numerosi specialisti tutti concordi sul fatto che non avrebbe più acquistato la vista. In preda allo sconforto la donna si raccomandò alla Madonna della Pace, pregò e pianse sotto la sacra immagine facendo voto di provvedere alla restaurazione della Chiesa e di celebrare l’11 Agosto di ogni anno una solenne festa in suo onore. Ritornata a casa si accorse che dall’oscurità cominciavano ad emergere sempre più nitide delle ombre, il miglioramento si manifestò palesemente nei giorni seguenti tanto che la donna riacquistò completamente la vista. Memore della promessa fatta si adoperò subito per mantenerla, con mezzi suoi e con donazioni elargite da altri cittadini di Tuscania impressionati dal Miracolo avvenuto.

La Chiesa fu completamente restaurata e l’11 Agosto la Madonna della Pace venne festeggiata con luminarie e addobbi colorati e con la partecipazione di tutto il popolo tuscanese che vi accorreva in massa. Alla morte della Signora Castignai fu la figlia Santina Pietrangeli a far si che la festa dell’11 Agosto non venisse dimenticata e diventasse una tradizione per la cittadina. La famiglia Castignani –

Pietrangeli rimase sempre fedele e devota alla Madonna della Pace anche per altri eventi di cui fu testimone. Quando Santina s’innamorò di quello che sarebbe diventato il suo sposo, corse a confidare la sua felicità all’immagine della Madonna, Lei doveva essere la prima a saperlo perchè da Lei si aspettava l’approvazione. Santina si sposò, ma pochi anni dopo il matrimonio, il marito si ammalò di una grave forma di polmonite, a quel tempo letale, entrò in coma e i medici dissero che non c’era più niente da fare. Il sacerdote aveva già impartito l’estrema unzione ed erano stati preparati gli abiti per il morto, quando Santina persa ogni speranza corse disperata all’altare della Madonna della Pace e cominciò ad inveire contro la sacra immagine. Lei era stata la prima a conoscere il suo amore, a Lei ne aveva chiesto la protezione, e ora Santina non riusciva a comprendere perchè doveva perderlo. Dopo l’amaro sfogo la donna ritornò a casa certa di trovarvi il marito ormai morto, ma non appena entrò nella camera doveva giaceva. con grande stupore di tutti i parenti presenti, l’ammalato si svegliò chiedendo della moglie.

La Madonna della Pace aveva aiutato ancora questa famiglia che Le fu eternemente grata. Gli abitanti di Tuscania furono molto devoti alla Madonna della Pace, è Lei che ringraziavano per aver fatto ritornare dalla guerra i loro cari sani e salvi offrendoLe tutto ciò che avevano di più preziosa, tra cui gli ex voto che numerosi si potevano ammirare all’interno della chiesa fino agli sconvolgimenti del terremoto del 1971.

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

Elegante esempio di architettura rinascimentale tuscaniese con facciata rettangolare a coronamento orizzontale divisa in due comparti per mezzo di una cornice a rilievo e conclusa verticalmente, ai lati, da due paraste scanalate terminanti superiormente con capitelli corinzi.

Elegante esempio di architettura rinascimentale tuscaniese con facciata rettangolare a coronamento orizzontale divisa in due comparti per mezzo di una cornice a rilievo e conclusa verticalmente, ai lati, da due paraste scanalate terminanti superiormente con capitelli corinzi.

Nel comparto inferiore è al centro un portale, lunettato, con piedritti scanalati e rudentati e con capitelli corinzi molto stilizzati. La lunetta, divisa dalla porta per mezzo di un architrave decorato con ovuli e dentelli, ha la faccia esterna della cornice decorata con motivi vegetali mentre il sott’arco è ornato, sempre a rilievo, con elementi metopali di forma quadrata contenenti motivi vegetali di fiori stilizzati a quattro petali, simili a quelli che decorano i sottarchi dei colonnati della chiesa di Santa Maria Maggiore. Al centro era un affresco, ora molto evanido, con immagine della Vergine della quale si intravede solo il capo forse ammantato. Nel comparto superiore solito oculo con cornice sagomata.

Sempre all’esterno, sul lato destro, è una porta, ora tamponata, con piedritti scanalati e capitelli tuscanici con motivo vegetale nel pulvino. L’architrave, a doppia fascia, ha quella superiore decorata con ovuli e dentelli mentre l’inferiore è ornata con una serie di astragali disposti orizzontalmente.

L’interno, del tutto spoglio in quanto la chiesa non è aperta al culto, è a croce latina con le due cappelle laterali absidate, mentre quella di fondo ha parete diritta alla quale è addossato un altare barocco con colonne tortili. Verso l’ingresso, una per lato, due piccole nicchie absidate con cornice in nenfro decora¬te a rilievo con motivi vegetali.

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

Nel 1954 la torre del Bargello, costruita nel ’700 sulle fondamenta di un’altra più antica del XII secolo, crollò rovinosamente causando la distruzione di parecchi edifici del centro storico. Fra questi la più grave perdita fu quella della chiesa romanico-gotica della quale solo la facciata e il pronao, a seguito di abili e tempestivi restauri, vennero recuperati mentre la parte restrostante, e cioè l’intera chiesa, andò irrimediabilmente distrutta.

Nel 1954 la torre del Bargello, costruita nel ’700 sulle fondamenta di un’altra più antica del XII secolo, crollò rovinosamente causando la distruzione di parecchi edifici del centro storico. Fra questi la più grave perdita fu quella della chiesa romanico-gotica della quale solo la facciata e il pronao, a seguito di abili e tempestivi restauri, vennero recuperati mentre la parte restrostante, e cioè l’intera chiesa, andò irrimediabilmente distrutta.

Quanto grave fosse la perdita e quanto importante la chiesa quale documento della fase storico-artistica in cui era stata costruita è testimone la facciata, i cui particolari decorativi si presentano come elementi di transizione tra il Romanico ed il Gotico qui riassunti in un grande arcone cieco ad ogiva, entro il quale è un’elegante ed ampia bifora contenuta in un arco a tutto sesto superiormente raccordato alle spalle dell’ogiva.

Sopra l’ingresso, oggi espresso in una grande arcata a sesto ribassato che mette in comunicazione e dà luce ad un ambiente retrostante, che niente ha a che vedere con la navata della chiesa, è al centro un leone, reso ad altorilievo e di ottima fattura, collocato in uno spazio ricavato, a mo’ di edicola, sotto un cornicione di notevole aggetto. Ai lati sono due larghe paraste superiormente concluse con una cornice.

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

Già adibita ad archivio comunale e biblioteca e gravemente danneggiata dal sisma, è stata di recente restaurata e presenta oggi una sobria ed elegante facciata con portale contenuto entro pilastri quadrati conclusi agli angoli per mezzo di costolature cilindriche certamente in origine ornati alla sommità di sculture, collocate a mo’ di capitelli, con motivi zoomorfi oggi scomparsi. La porta vera e propria, con piedritti ed architrave di forma rettangolare, immette in un interno ad una sola navata, con tetto a capriate e pareti laterali rese scenograficamente vive sino al transetto con motivi architettonici simili a quelli di Santa Maria Maggiore e cioè con archi ciechi, due per lato, su pilastri semiesagonali e capitelli con aggetto non troppo forte. Nella parte destra, entro gli archi, sottarchi su pilastri e mensole. Superiormente mono for e cieche completano la decorazione delle pareti. Due mensole, una a forma di volto demoniaco e l’altra decorata a motivi geometrici, sono poste agli angoli della controfacciata ad ornamento della stessa e a sostegno della prima arcata distesa sulle pareti laterali.

Già adibita ad archivio comunale e biblioteca e gravemente danneggiata dal sisma, è stata di recente restaurata e presenta oggi una sobria ed elegante facciata con portale contenuto entro pilastri quadrati conclusi agli angoli per mezzo di costolature cilindriche certamente in origine ornati alla sommità di sculture, collocate a mo’ di capitelli, con motivi zoomorfi oggi scomparsi. La porta vera e propria, con piedritti ed architrave di forma rettangolare, immette in un interno ad una sola navata, con tetto a capriate e pareti laterali rese scenograficamente vive sino al transetto con motivi architettonici simili a quelli di Santa Maria Maggiore e cioè con archi ciechi, due per lato, su pilastri semiesagonali e capitelli con aggetto non troppo forte. Nella parte destra, entro gli archi, sottarchi su pilastri e mensole. Superiormente mono for e cieche completano la decorazione delle pareti. Due mensole, una a forma di volto demoniaco e l’altra decorata a motivi geometrici, sono poste agli angoli della controfacciata ad ornamento della stessa e a sostegno della prima arcata distesa sulle pareti laterali.

Il presbiterio, molto elevato (7 gradini), ha le pareti laterali completamente nude mentre nell’abside si aprono due ampie monofore probabilmente non coeve alla costruzione dell’edificio originario che può essere datato verso la fine del XII secolo.

Su gran parte delle pareti della chiesa, specie nel presbiterio oggi architettonicamente così nudo, dovevano essere distesi numerosi affreschi purtroppo perduti ad eccezione di alcuni frammenti fra i quali il più completo, per contenuto narrativo, è la Salita al Calvario di ignoto pittore goticheggiante che interviene in epoca di molto successiva a quella della fondazione della chiesa. Questo quadro, non più collocato al posto originario, è nella seconda arcata della parete di sinistra. Sempre sulla stessa è un piccolo affresco con la figura di San Giovanni Battista, di ignoto autore, molto venerato dai fedeli. Nella seconda arcata di destra due affreschi molto mutili i cui particolari tuttavia parlano di un artista di notevoli capacità disegnative e cromatico il cui stile è caratterizzato da un grosso segno di contorno e da un netto ed elegante disegno delle membra.

Attraverso un ambiente laterale si discende al piano inferiore ove sul filo della fiancata destra della chiesa superiore è un vano con soffitto a botte costruito con blocchi di tufo squadrati e ritenuto da alcuni una primitiva cappella romanica dell’VIII-IX secolo. La volta di quest’ambiente è decorata con affreschi tardo cinquecenteschi ritornati alla luce dopo gli ultimi restauri.

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.

Si affaccia su una piccola piazza e presenta una fronte, in conci squadrati di nenfro che ha il coronamento superiore dentato e la superfice divisa orizzontalmente in due partite per mezzo di una cornice aggettante.

Si affaccia su una piccola piazza e presenta una fronte, in conci squadrati di nenfro che ha il coronamento superiore dentato e la superfice divisa orizzontalmente in due partite per mezzo di una cornice aggettante.

Il portale, con lunetta decorata con affresco del XVI secolo, purtroppo molto guasto, raffigurante la Madonna fra San Silvestro e San Giuseppe, ha — entro due incassi dal ciglio esterno arrotondato — due colonnine tortili con capitelli a motivi vegetali stilizzati ed una cornice interna bugnata. Sopra il portale, nella partita superiore, è un oculo privo di raggi e con ghiera dentata. Delle fiancate esterne è oggi visibile solo quella destra, in conci di tufo squadrati, poiché a quella sinistra si sono addossate costruzioni recenti.

L’interno, sino a poco tempo fa molto alterato per una recente ristrutturazione che aveva ridotto le antiche quattro navate a due, si presenta attualmente, a seguito dei restauri successivi al sisma, completamente libero dalle pesanti infrastrutture ed imponente per una navata che gli conferisce spazialità e monumentalità.

Per quanto riguarda l’abside, questa doveva in origine essere addossata al primitivo muro terminale che fungeva anche da raccordo fra le mura castellane ed il campanile, realizzato con una struttura esterna analoga a quella della facciata della chiesa, che ha la sua altezza divisa in tre comparti da due cornici in aggetto e conclusa in alto con una cornice a fiori stilizzati. La sommità è alleggerita da bifore, scandite in profondità da tre colonnine, elementi struttivi questi assai interessanti che trovano confronto nel campanile di San Silvestro ad Acquapendente ed in torri campanarie della Borgogna.

La pagina richiesta non è stata trovata. Affina la tua ricerca, o utilizza la barra di navigazione qui sopra per trovare il post.